Les peintres ont des façons bien à eux de peindre. Cette phrase pourrait sembler d’une banalité confondante. Elle ne l’est pourtant pas. Curieusement, trouvera-t-on, il est des peintres qui, bien que peignant, n’expriment rien. Cela pourrait sembler contradictoire, mais ce ne l’est guère plus qu’un écrivain faisant des phrases sans intérêt. Admettez, ceci dit, qu’un écrivain écrivant comme un pied sera difficilement considéré comme tel. Quoique, la tolérance étant probablement au maximum, de nos jours… Il ne s’agit pas d’être intolérant, mais, bien plutôt, exigeant. Quand on aime les arts, quand on les aime passionnément, et avec raison, on ne peut pas tout goûter, tout accepter. Cela, tous les amateurs le savent. Par conséquent, si l’on suit la pente logique de cette petite introduction, on postulera qu’il existe des peintres non-peintres ; c’est-à-dire que, s’ils ont bien appliqué de la peinture sur une surface, ce qui en ressort est très mauvais. On dira tout de suite qu’il n’est pas possible de juger les œuvres, ainsi que Kant nous l’a dit, et donc, que tout n’est qu’une affaire de goût. Oui, peut-être, mais en fait non, je ne le crois pas. Harold Rosenberg a écrit que l’Histoire de l’Art juge elle-même de ce qui reste et disparaît. Soit. Mais l’Histoire de l’Art, qu’est-ce que c’est ? L’Histoire de l’Art n’est pas une entité indépendante qui existerait d’elle-même, c’est une Institution, au sens de Merleau-Ponty, à savoir une mémoire. On partira du principe que l’Histoire de l’Art n’oublie personne, même si elle peut passer à côté d’un grand artiste, il finira par reprendre la lumière, certes, peut-être de manière posthume, mais la vie est injuste, comme nous le savons. Ainsi, c’est par exemple Hubert Damisch (1997) nous disant que l’œuvre de Piero Della Francesca est tombée dans l’oubli jusqu’à la fin du XVIIe siècle, et qu’il faudra attendre la fin du XIXe pour prendre la mesure scientifique de son entreprise.

Dans cet article, j’aimerais rassembler quelques gestes de peintres, tenter de montrer la particulière vibration qui les caractérise. Commençons par l’un des grands gestes du peintre, l’aplat. D’un certain côté, l’aplat (ou à-plat), c’est le degré zéro de la peinture, et, en même temps, c’est l’alpha et l’oméga. Le degré zéro, parce qu’il peut ne rien exprimer, servir de fond, et dans ce cas n’être doté que d’une qualité décorative. Mais ce que je viens d’écrire peut-être immédiatement contredit. Par quoi ? Par la peinture elle-même.

Quand on voit ce tableau, et je l’ai vu, il y a quelques années, au merveilleux Rijksmuseum d’Amsterdam, on ne voit que du noir. Certaines reproductions donnent des tons plus clairs, mais, dans mon souvenir, j’ai l’impression d’avoir été témoin d’une très grande surface noire. J’ai toujours trouvé cette profusion de noir assez extraordinaire. Ces cinq femmes en sont traversées d’une considérable quantité, et, ce qui m’étonne aussi, c’est la continuité entre les bords du tableau. Regardez, il y a une jonction continuelle du noir entre les corps et les vêtements, provoquant une onde noire de gauche à droite. C’est assez saisissant. Beaucoup ont dit que Hals n’avait pas vraiment embelli les quatre gouvernantes et la mère supérieure, et c’est bien vrai, et on se dit que trois siècles avant Courbet, Hals voulait aussi la traduire la réalité en peinture. Pour ma part, dès que j’ai connu et surtout vu ce tableau, j’ai été persuadé que le noir fascinait Hals, et qu’il n’avait fait ce type de tableau que pour cette couleur. Bien sûr que c’est sans doute exagéré (je parle pour moi, pas pour Hals). Mais tout de même… J’insiste. Regardez l’étendue de ce noir, qui communique entre les corps et avec la pièce elle-même. En effet, n’avons-nous pas l’impression qu’à droite comme à gauche le noir du décor est idoine à celui des vêtements, et qu’ainsi ils se fondent littéralement non seulement dans la pièce, mais, avant tout, dans la peinture ? C’est l’impression que j’ai, en tout cas, et je trouve cet effet extraordinaire. Interprétation : Le noir chez Hals agit comme une vanité, c’est-à-dire que par delà le vêtement, le noir fondu dans le décor lui fait jouer un rôle, celui de la mort. Et en regardant bien, ne vous semble-t-il pas que ces bras sont très longs ? Constatez comment, partant des épaules, nous avons un triangle noir tronqué. De fait, plus les bras son longs, et plus les côtés des triangles noirs le sont aussi, ce qui a pour effet d’augmenter la surface de noir. On dira qu’il s’agit peut-être d’un effet d’optique vis-à-vis du blanc de la tenue et de sa coupe. Peut-être. Mais l’effet est bien là, puissant, englobant. Et, de cette manducation du noir, n’émergent que les collerettes, les mains, très grosses (chaque paire dans une position bien précise), et les têtes, comme fichées. Au second plan nous voyons un tableau, un paysage ; seule ouverture et seule échappée à ce noir sublime qui mange quasiment tout.

Sautons les siècles. Allons à New-York. Charles Sheeler nous en offre une vue. Voici un tableau constitué uniquement d’aplats. On pourrait penser à un tableau abstrait. Mais le titre nous indique la ville de New York. On peut donc supposer que Sheeler nous montre un aspect de la ville, ville, par excellence, des gratte-ciels ; et ces formes dressées que nous voyons représentent sans doute ces édifices. Deux choses nous frappent. La volonté d’aplat chez Sheeler lui fait gommer tout détail ; nulle fenêtre, aucune antenne, par exemple. Ensuite, voyez comme le ciel change de gauche à droite : bleu clair ici, et bleu ciel là. On pourrait se demander pourquoi nulle fenêtre n’est visible. On pourrait se dire que c’est une vue du soir, et que la lumière plongeante homogénéise les surfaces. Mais, à ce compte, les couleurs seraient uniformes… nous n’aurions pas toutes ces variations. Le lecteur commence à comprendre, c’est un tableau étonnant. Encore plus étonnant dans la manière de représenter les lignes directrices ; elles sont plus ou moins penchées, laissant l’impression que rien n’est d’aplomb. Une photographie pourrait donner un tel rendu, expliquant la parallaxe et les effets de perspective. La parallaxe résulte de l’effet de la position de l’observateur sur ce qu’il perçoit, et les effets de perspective donnent l’indice de la manière dont la prise de vue a été réalisée, soit en contre-plongée. On peut supposer que Sheeler a pris une photo, et qu’il a peint l’image qu’il voyait. Mais dans ce cas, le capteur de l’appareil n’étant pas parallèle avec le sujet, nous avons un effet de perspective ; les lignes verticales convergent vers le centre. Sheeler n’a pas produit par inadvertance cette distorsion ; la preuve, il l’a peinte. Mais l’appareil ne lui a pas donné cette image monochromatique, c’est le travail du peintre. La question, donc, c’est Qu’a cherché à nous montrer Sheeler ? Nous pourrions répondre : Il n’y a voir que ce que nous voyons. Oui, c’est une option. Mais si le peintre n’avait produit qu’un tableau abstrait, nous ne poserions pas cette question. Il semble qu’il ait peint un entre-deux, mi-mimétique mi-abstrait. Je crois que je n’ai inséré cette image de Sheeler et disserté sur son tableau qu’afin probablement d’exposer une curiosité.

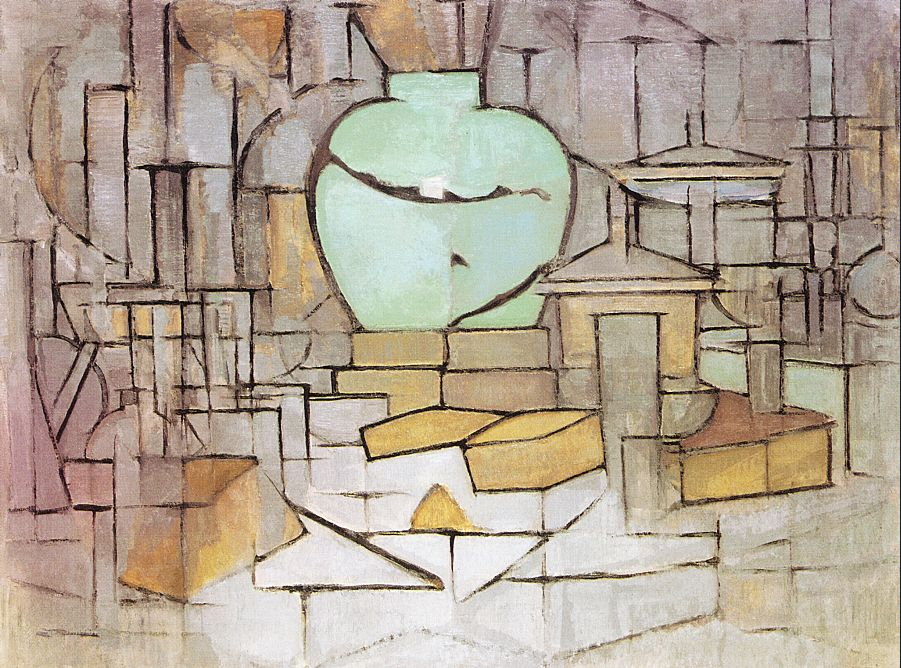

Pour “comprendre” un tableau comme celui ci, il faut constater par où Mondrian est passé “avant”. J’ai mis le verbe comprendre entre guillemets anglais parce que je mets des réserves à cette compréhension, ne prétendant pas avoir compris un tableau comme on comprend que 2 + 2 = 4. Nous sommes sur un autre univers. Mais, disons que nous pouvons nous approcher d’une forme de compréhension, et ainsi de mieux saisir pourquoi ou comment un peintre peut passer par là. Ce qu’il faut tout de suite saisir dans le tableau ci-dessus c’est l’idée de connexion. Car il y a une connexion dans ce tableau, quand bien même le spectateur pourrait avoir l’impression d’une mise en place ‘random’. La connexion, elle est effectuée par la ligne noire, qui passe et repasse, comme un furet ou une taupe pythagoricienne. Souvent, le spectateur, par exemple à Paris, n’est confronté qu’à ce type de tableau de Mondrian. Dès lors, s’il n’est pas prêt, il peut buter sur son propre questionnement. En revanche, si l’on regarde sa production antérieure, on se rend compte, rétrospectivement bien sûr, qu’il était logique que Mondrian eût abouti à cette géométrisation du réel ; elle était déjà en route depuis de nombreuses années.

Alors, oui, on parle d’influence cubiste dans les années où il peint cette nature morte, mais on voit bien que si influence il y a, il semble que Mondrian interprète à sa manière cette nouvelle manière de peindre. Il a une trajectoire bien précise, faite de théorie et d’expérimentations. Pour preuve, la composition de 1921, qui n’aurait pas pu être en quelque sorte envisagée de quelque manière que ce fut par Picasso ou Gris, sans parler des suiveurs… On peut donc supposer qu’il y a, chez Mondrian, une véritable trajectoire, un parcours logique, d’une très grande cohérence, mais, cohérence qui, justement, le conduira au risque de la disparition de la peinture dans le design et la décoration. Mais pourquoi pas ? N’est-ce pas une autre manière que de prolonger la peinture ?

Léon Mychkine