Par un hasard objectif, comme aurait dit André Breton, j’ai appelé vendredi 02 septembre vers midi le Prieuré St Cosme, pour savoir si, dans le joli fascicule offert avec le ticket d’entrée, les textes étaient de G. Rousse, ou bien de quelqu’un d’autre. J’ai appris qu’ils sont écrits par Vincent Guidault, directeur du lieu. Mais, pendant que je discutais avec la personne au téléphone, cette dernière m’apprend que G. Rousse est présent. Il est en train, me dit-elle, de « découper le cercle ». « Découper le cercle »… Cette formule me laisse interdit. Découper le cercle. Pourquoi Georges Rousse vient-il découper le cercle ?

Donc, si Georges Rousse découpe le cercle, c’est parce qu’il y a un second cercle dans le mur du fond de la « pyramide tronquée » ! Mais maintenant que le premier cercle a été découpé, il y un vide dans la sculpture qui, de fait, est rempli par le second cercle du fond ! Et c’est magnifique. Tout simplement. C’est magnifique et… magique. (Lors de la première visite, personne ne nous a dit qu’à un moment donné, G. Rousse allait revenir, pour modifier son anamorphose ! Et on peut donc pointer là un problème avec la programmation. Le visiteur aurait dû être informé que deux visites allaient être nécessaires pour apprécier pleinement l’œuvre de Rousse. Ce problème n’est pas du ressort de G. Rousse, bien évidemment, ce n’est pas lui le communicant…)

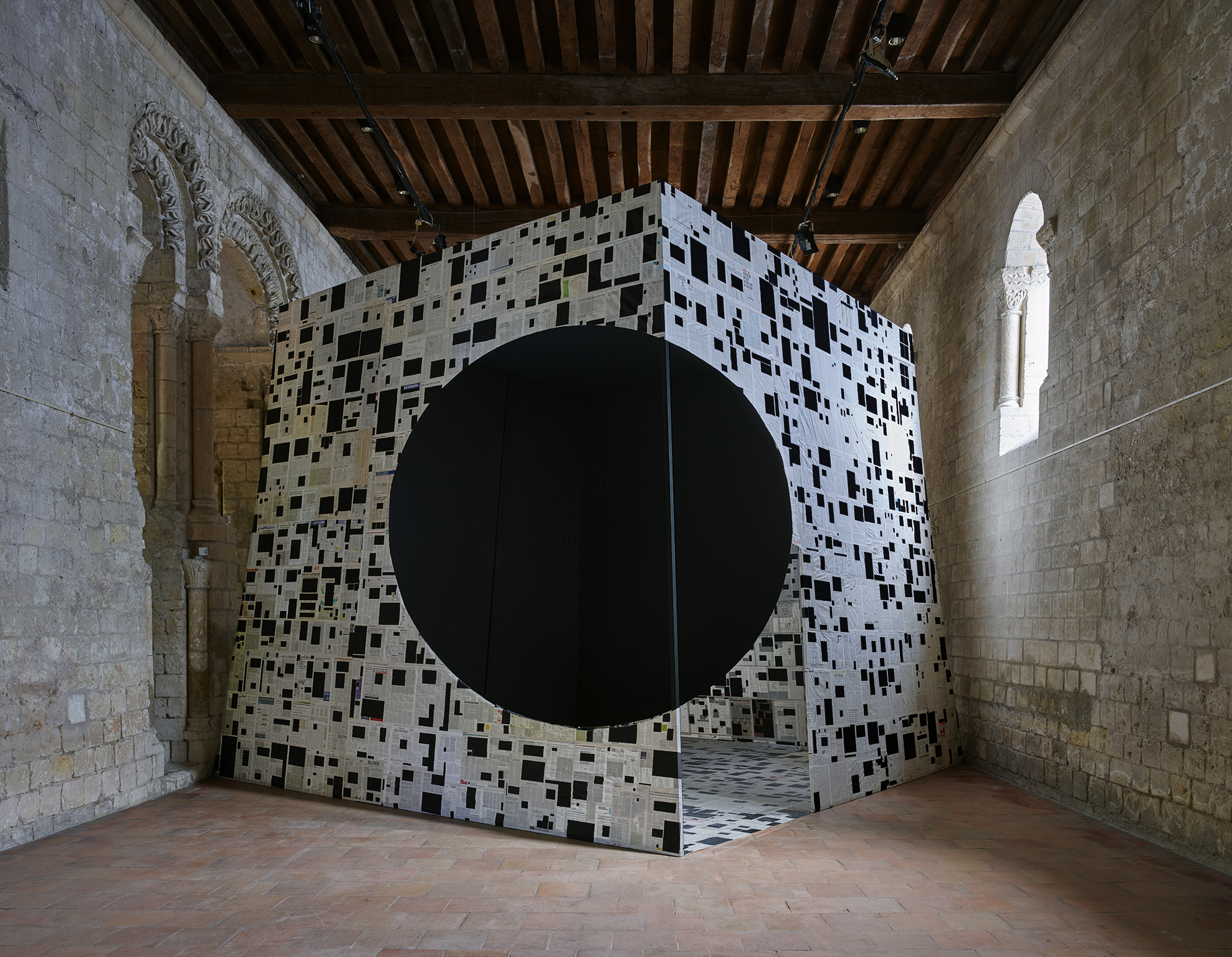

On se rappelle que l’installation-sculpture de Rousse représente une anamorphose, ainsi que j’ai tenté de la décrire dans mon premier article ainsi qu’à l’aide de mes photographies. Mais, le 02 septembre, G. Rousse est venu, avec son assistant, découper ce premier cercle, plutôt ; ce cercle à moitié formé (puisque le secteur manquant était pourvu par le cercle en arrière-plan). Et donc, une fois ce premier cercle ôté, on voit s’inscrire, si l’on se positionne adéquatement, un nouveau cercle qui surgit du fond de la sculpture. Et cela, nonobstant la beauté inhérente à l’œuvre, devient tout à fait étonnant. Pourquoi ? Quand on pénètre dans l’œuvre en son premier état, on voit bien qu’un point noir court sur le mur et se poursuit sur le plafond, pour finir, quasiment chapeauté par un petit cercle noir. Mais, une fois le point noir du premier plan oblitéré, nous voyons que ce rond noir, que nous avions vu, pour ainsi dire, tordu à l’intérieur de la pyramide, devient un véritable cercle. Il prend la place du premier cercle qui a disparu. Et c’est en cela que réside la magie du travail de l’œuvre roussienne. On pourrait presque se frotter les yeux, parce que le premier cercle ayant disparu, nous en voyons un autre qui s’y substitue parfaitement. On aimerait appeler cela un “tour de force”, et insister sur la maîtrise ingénierique, rien de moins, au moins, que la maîtrise des peintres du Quattrocento, qui s’y connaissaient, mathématiquement parlant, en perspective.

J’ai posé des questions à Rousse sur son œuvre et je vais donc résumer cela maintenant (l’entretien proprement dit se trouve en bas de page). Une précision. En tant que monument historique, il est interdit d’intervenir sur la matière elle-même du lieu ; c’est pourquoi Rousse y a planté, comme il le dira, une sorte de sculpture « nomade », légère, et éphémère, et qui ne “touche” pas au matériau protégé que constitue le réfectoire du Prieuré.

Donc Rousse m’explique que le découpage du premier cercle était prévu dès le départ. Et c’est … spectaculaire. C’est un geste très fort. Pourquoi? Parce que l’absence du matériau du premier cercle est, de fait, remplacé par le second cercle, qui est au fond, et qui s’encadre maintenant dans le vide du premier plan. C’est spectaculaire, et extraordinaire. C’est très beau. Et alors, effectivement, du coup, on réalise qu’il y avait deux anamorphoses dans cette Vanité, mais nous le savions pas. C’est-à-dire que la seconde, comme le dit Rousse dans l’entretien, était masquée par la première sur le premier panneau. Et nous avions bien vu ce cercle à l’intérieur de la « tente » (dixit Rousse), mais j’étais loin de m’imaginer qu’attendait là, en gestation, la seconde anamorphose ! Comme me l’a montré Rousse, sur le mur du fond, à côté des très belles aquarelles, qui font état de différents projets quant à l’aspect à venir de la Vanité, il y a une photo qui montre qu’il y a là un second cercle en arrière-plan, mais puisqu’il s’agit d’une photographie qui montre l’œuvre en train de se faire, on en conclue que c’est un état transitoire, puisque cette photo montre la Vanité en cours d’élaboration. Et là encore, on peut pointer un manque dans la scénographie, et qui n’est pas du ressort de l’artiste : manque d’informations quant à cette photographie, mais de toutes les autres en général. Il y a des informations précieuses qui n’ont pas été transmises au visiteur, et c’est dommage. Mais poursuivons notre éloge de la Vanité …

L’entretien nous donne des éléments importants quant à la gestation de l’œuvre roussien ; il y a eu des hésitations, des questionnements relatifs à l’endroit où il fallait positionner le cercle. Et c’est bien en fonction du spectateur que Rousse a décidé de placer le cercle en hauteur. Une fois la question du cercle réglée, il a fallu inventer la forme qui allait l’accueillir, et c’est ici que Rousse parle de « cabane »… cette construction extrêmement fragile faite uniquement de papier journal ! Moi, je dirai qu’on touche ici à la grâce, malgré la vulgarité évidente du support, transcendé par l’action sculpturale et, surtout, énactivé par le geste qui a consisté à peindre en noir toutes les images des journaux ! Et, d’après le mot même de Rousse, il s’agit là d’un geste iconoclaste. Le terme « iconoclaste » a sûrement perdu de son sens aujourd’hui, car n’importe quoi peut l’être, comme n’importe quoi est « génial », ou « poétique »… Si Rousse emploie le mot, auquel j’avais pensé aussi lors de la rédaction de mon premier article, c’est dans le sens historique et littéral du terme : iconoclaste signifie «briser les images » (du grec ‘klaô’ — briser — et ‘eikon’ — image). En 726, l’empereur byzantin Léon II ordonne la destruction des icônes dans tout son empire. En 787, le Concile de Nicée va argumenter en faveur de l’iconodulie (du grec eikon, et douleia — service), c’est-à-dire que le Concile va accréditer la propagation des images. Parmi les trois monothéismes, seul le Christianisme a “figuré” le divin, tandis que Judaïsme et Islam en ont fait un interdit absolu ; il n’est pas possible de représenter Dieu (on se rappelle même que, dans la mystique juive, le nom même de Dieu est “imprononçable”).

Dans l’entretien, on se rend bien compte que les photographies de presse ne signifient rien pour Rousse ; et il ne faut pas oublier que nous avons d’abord affaire ici à un photographe ; quelqu’un, donc, qui sait et connaît la valeur des images… (Rousse a eu un rapport précoce à la photographie, car dès l’âge de neuf ans, on lui a offert un Brownie Flash, de Kodak). Or, et c’est une scie, une antienne, un marronnier, nous n’avons jamais, dans l’Histoire de l’Humanité proportionnellement à son investissement dans le symbolique, consommé autant de mots et d’images. Quel sens cela a-t-il ? De temps en temps, Une image va faire le tour du monde, et comme “suspendre” toutes les autres… créant un bouchon symbolique… Mais bientôt la consommation doit reprendre son débit, sa cybernétique. Contre ce déferlement in-sensé, Rousse produit donc ce geste iconoclaste qui consiste à recouvrir toutes les images, les photographies de presse, de peinture noire, et de transformer tout cela en une sculpture, qui est « une pyramide tronquée, comme le précise Rousse, — qui fait six mètres à la base, et cinq mètres de hauteur, cinq mètres d’arête, au sommet ». Et c’est ici que Rousse, en recouvrant les images de presse d’un noir uniforme, convoque à la fois l’iconoclastie historique, et le suprématisme de Malevitch. Car nous voyons des centaines de rectangles et carrés noirs : des monochromes venant prendre place, une place autrement signifiante, puisqu’il s’agit d’un lien qu’établit ici Rousse avec l’histoire de la peinture, précisément la rupture provoquée par les monochromes de Malevitch. À ce propos, ce qui est intéressant, dans l’entretien, c’est quand Rousse nous dit qu’il n’a pas, dans un premier temps, pensé à Malevitch avant de faire repeindre les images au noir. Ce n’est qu’une fois la première installation faite, qu’il a réalisé que tous ces fonds noirs renvoyaient au Suprématisme (en décembre 1915, Kasimir Malevitch, avec Jean Pougny et Ivan Klioune, présentent leur mouvement suprématiste, la “Dernière exposition futuriste des tableaux 0,10”, à la galerie Dobychina, de Saint-Péterbourg. Le cartel d’invitation est titré: “Du cubisme et du futurisme au suprématisme, un nouveau réalisme pictural”. On pourrait s’interroger longuement sur le sens du mot “réalisme”. Mais ce n’est pas le propos. Disons juste qu’associer le réalisme au suprématisme, en tant que manière de peindre, est … disons-le, merveilleux.)

Dans le parcours artistique de Rousse, il y a une date historique. Au Centre Pompidou, du 14 mars 1978 au 15 mai 1978, s’est tenue la première grande exposition monographique de Malévitch (commisionnée par Pontus Hulten et Jean-Hubert Martin). En 1978, Georges Rousse a 31 ans, et il se rend à l’exposition. Là, parmi toutes les œuvres exhibées, il découvre le Carré blanc sur fond blanc, qui lui procure, tel qu’il le dit, un « électrochoc ». La vision du monochrome a agi comme une déflagration chez Georges Rousse. On pourrait dire qu’il ne s’en est jamais remis, car, comme il le confie, chaque fois qu’il se rend au Centre Beaubourg, il va voir le fameux Carré noir sur fond blanc, en plâtre, ce qui provoque en lui un « vertige ». L’effet de l’art sur le spectateur n’est-il pas extraordinaire ? L’expérience roussienne du monochrome est, en soi, quelque chose de très profond, de très étonnant, de très mystérieux aussi. (Et j’avais donc bien senti, dans mon premier article, qu’il y avait là quelque chose de très sérieux par rapport à la question du monochrome. Ce que l’entretien ne fait que confirmer.) Donc, à partir de l’effet Malévitch, mais aussi depuis les expériences esthétiques vécues en voyant les œuvres de Rothko, de Barnett Newman, et de Pollock, Rousse tente de reproduire un effet performatif, un effet que je qualifierai d’ « énactif ». L’énactivité, j’en ai parlé, brièvement, dans mon premier article, est un concept philosophique, qui insiste sur l’interaction de l’environnement sur la perception, en tant que relation au moins réciproque, c’est-à-dire qu’un agent perçoit parce que l’environnement lui envoie sans cesse des informations. Ce qui veut dire que ce n’est pas seulement le sujet qui construit le monde autour de lui ; bien plutôt, les éléments de l’environnement nous impliquent dans leur structure. De fait, l’œuvre d’art a aussi une part propre d’énactivité : elle soumet son spectateur à quelque chose, elle impose un mode relationnel. En utilisant l’adjectif « relationnel », je ne convoque pas l’esthétique relationnelle, de N. Bourriaud, d’après laquelle l’œuvre d’art a un effet de « socialité », en ce qu’elle mettrait en relation des individus. Je me méfie d’une esthétique du collectif, et si je préfère parler d’énactivité, c’est pour souligner le caractère propre, typique, monstrueux (ce qui, littéralement, se montre) de l’œuvre d’art. En quelque sorte, une œuvre d’art ne repose pas sur un présupposé collectif, une œuvre d’art est un individu, une sorte de golem, qui agit en son lieu propre, sur le spectateur ; l’expérience produite sur lui est unique, et elle n’a rien à voir avec la “socialité”, me semble-t-il (qui y a-t-il, mais par nécessité, de plus a-social* qu’un artiste? Et la tendance, dans les années 90, à transformer l’artiste en “médiateur” de sa propre œuvre, a été, en partie, catastrophique… me semble-t-il). Tout le monde n’a pas eu un électrochoc en voyant un monochrome de Malevitch, et tout le monde n’est pas pris de vertige en le revoyant régulièrement. L’expérience vécue par G. Rousse est, au sens le plus profond du terme, une expérience esthétique (et, là encore, il faudrait insister sur la très forte tension qui réside dans le mot « expérience »). Et c’est pourquoi on peut parler d’énactivisme de l’œuvre d’art sur le spectateur ; l’œuvre a une part d’agir en elle-même, et par elle-même, qui lui est propre. Elle jaillit sur le récepteur qu’est le spectateur. Elle produit son propre effet, qui, en pénétrant le spectateur, l’auditeur, le lecteur, agit individuellement en lui.

Durant l’entretien, on apprend que la relation de la présentation de l’œuvre face au public a évolué, dans le parcours scénographique de Rousse. Au départ, dit-il, il ne pensait pas utile de laisser l’œuvre in situ, accessible au spectateur, et c’est pourquoi on ne pouvait voir que le résultat photographique. Et puis, peu à peu, cela a évolué ; parce que Rousse s’est rendu compte que les gens avaient l’impression que ces photos ne rendaient pas compte d’une réalité authentique, mais semblaient le résultat d’un « bidouillage informatique ». C’est à partir de ce moment qu’il a commencé à se dire qu’il fallait que le spectateur ait un accès physique à son œuvre, ce qui se justifie encore plus si l’on se rappelle que Rousse souhaite vraiment qu’il se passe quelque chose de physique, entre le spectateur et son installation (ce qui lui fait supposer, par exemple, qu’il s’arrête dans la cabane, et réfléchisse à tous ces mots, et surtout, à toutes ces photographies recouvertes de peinture noire…). Donc, à ce moment, on peut dire que Rousse est passé d’une conception d’un art en deux dimensions à un art en trois dimensions (quand bien même la photographie n’était rendue possible que grâce à une mise en scène réelle dans l’espace, elle ne restituait bien sûr pas cette troisième dimension, et le spectateur ne pouvait pas y accéder, puisque Rousse, durant cette période, ne le jugeait pas nécessaire ; même, il ne le voulait pas). À un moment donné de son parcours, Rousse a donc décidé, pour ainsi dire, d’ouvrir son œuvre au spectateur. Du même coup, on réalise que Rousse n’est plus que photographe, c’est aussi un sculpteur, et lorsque je suggère que Vanité est une sculpture, Rousse acquiesce. En produisant une sculpture, Rousse accentue son désir de rendre plus physique son œuvre, plus palpable, ainsi qu’il le dit durant l’entretien : Tout l’enjeu consiste à obtenir quelque chose de pensé et de sensitif, si l’on peut dire : une immersion. Son œuvre réalisée au Familistère de Guise (en 2015) était déjà immersive, mais, en quelque sorte, l’espace était déjà là, on ne rentrait pas dans une matière; tandis que l’espace réalisé au Prieuré St Cosme invite à entrer véritablement dans la sculpture, ce qui semble tout de même nouveau. Quant à la fragilité de l’œuvre, elle est, dans le parcours de Rousse, inédite, comme il me l’a précisé dans un courriel. Il y a bien quelque chose d’intimement biographique dans cette Vanité.

L’entretien a eu lieu en fin de journée, et vu le matériel qui était disposé pour les prises de vue, j’ai demandé à Georges Rousse s’il voudrait bien m’envoyer une photo du cercle découpé, et donc, de la Vanité “version 2”. Il a très aimablement accepté, et c’est pourquoi la photographie ci-dessous est signée par Georges Rousse lui-même ! En tant que telle, je précise qu’elle doit rester la propriété, si je puis dire, de ce site. Voici donc, en exclusivité, comme on dit dans les milieux de l’information, la magnifique seconde anamorphose.

*a-social”: L’artiste est a-social parce qu’il n’est pas inscrit dans le mode calendaire du monde salarial. Lui faire jouer un rôle de médiateur, c’est le réinscrire dans un temps déterminé par des contingences “sociales” qui, bien souvent, lui sont hostiles. Qui y a-t-il d’artistique dans la société brute? Rien. Tout est régulé par une norme qui est celle de l’efficacité, et du rendement. Faire jouer à l’artiste un rôle de médiateur social aura été l’une des dernières ruses des agents économiques qui, pour la plupart, ne se sont historiquement jamais distingués par leur amour de l’art. Dans ce sens, la phrase de Bourriaud, « le contexte social et les interactions humaines composent l’art relationnel » signifie, purement et simplement, la dissolution de l’œuvre dans le spectacle.

Et voici l’entretien :