Tout début des années 1990, je “découvre” l’œuvre de Valerio Adami. Ça me plaît bien. Les années passant, j’ai moins apprécié Adami. Qu’est-ce qui me plaisait, chez Adami ? 1991, Je regarde les images de la revue Ninety (N°10, 1985) consacré à Adami. Je n’y comprends pas grand’chose, mais je suis fasciné. Fasciné par quoi ? Par deux choses : les couleurs, et les formes, entendez, la manière dont il peint, dont il pratique ce que maintenant j’appellerais l’ellipse. Adami a été un maître de l’ellipse et, quelque part, l’indicateur d’une chromie toujours déroutante, c’est-à-dire inattendue, et, disons-le, osée Rien que de rassembler ces éléments, je commence à me dire que, finalement, j’aime encore bien Adami.

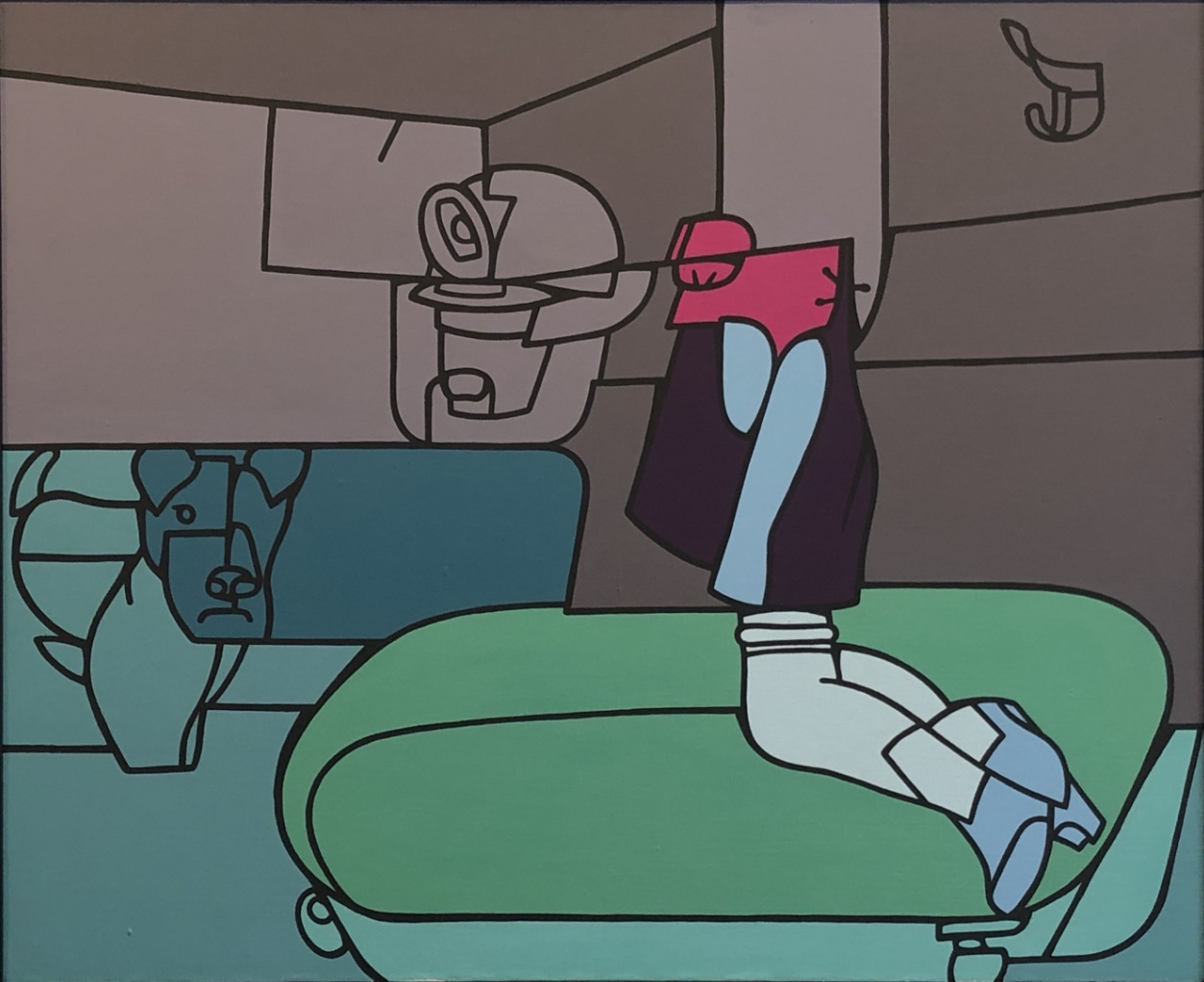

Peu à peu, Adami a rassemblé sa parcimonie elliptique pour davantage “serrer” les scènes, comme on peut le voir entre ces deux images ↑ et ↓ (passage s’effectuant sur une grosse dizaine d’années, à peu près)

Les tableaux des 1970 étaient vraiment elliptiques, et je me demande si ce n’était pas “mieux”. Parce qu’après, finalement, Adami est devenu davantage explicite, même si on ne comprend pas nécessairement toujours davantage de quoi il s’agit, comme ici :

On n’y comprend rien, sauf qu’il se passe quelque chose, une histoire, certainement. Dans le Catalogue de l’exposition Adami (co-édition Centre Pompidou/Musée d’Art Moderne de Paris, 1985), Alfred Pacquement écrit :

Ascension (1984) voit un homme de dos — le peintre ? — s’apprêter à gravir une montagne en portant un enfant dans ses bras et, sur les épaules, le lourd fardeau de la culture classique symbolisée par un tempietto. « Emporter avec soi sa propre enfance » note Adami dans son journal à propos de cette toile. Cette longue marche est celle de la peinture.

Pacquement est un peu mince en description. Dore Ashton (même ouvrage) en dit-il plus ?

Cette toile représente le Mattherton, « une montagne qui m’est chère ». Un homme (Adami?) est en train de l’escalader, en portant un enfant dans ses bras. Que d’histoires Adami ne s’est-il pas raconté en dessinant, gomme en main, l’ébauche de cette étrange image ! C’est lui, portant son enfance comme un bagage, dans cette lumière éternelle du matin — le bagage des ruines antiques, de Pétrarque peut-être, de la vie bucolique des premiers étés dans la campagne italienne.

C’est étonnant de voir comment des érudits décrivent, d’un côté, une banale description de ce que tout le monde, dotés d’yeux, peut voir, et, d’un autre côté, imaginent ce qui n’est pas visible. Pacquement nous dit que le personnage s’apprête à gravir une montagne, et Ashton nous dit qu’il l’a gravit (qu’il nomme curieusement depuis son nom allemand, mais qui, en français, est donc le Cervin, et en italien Cervino). Mais aucune de ces deux actions n’est visible. Pourquoi faire dire à un tableau ce que, manifestement, il ne montre pas ? Et pourquoi omettre ce que l’on voit ? Qu’en est-il de ce chariot ? De ce râteau ? Et quelle est cette matière dans laquelle sont prises roues et pieds ? De l’eau ? Mais un chariot dans l’eau, est-ce sensé ? Est-ce de la boue ? Ce doit être de l’eau boueuse. On dira ça comme ça. Notez comme on cherche toujours à expliciter du rationnel dans ce qui ne l’est pas : personne ne porte un “tempieto” dans le dos. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un tempieto ? Il s’agit du petit temple construit par Bramante, à Rome, en 1502, au centre d’une des cours du couvent San Pietro in Montorio, sur la colline du Janicule ; et considéré comme un chef-d’œuvre de la Renaissance. Soit. Donc, tempietto = lourd fardeau de la culture classique symbolisée ? (Pacquement). Si c’était lourd, l’homme serait courbé, non ? Il n’a pas l’air à la peine. Décrivons alors cela comme un élément surréaliste. Et, si c’est un clin d’œil, alors il est un peu lourd, pour le coup, cet œil.

Je me demande si Adami, c’est vraiment de la peinture. (La langue permet ce genre de métonymie, le nom pour la discipline, p.ex.). Cela me semble du dessin colorié. C’est en train de me tomber des yeux. On pourrait éditer des livres comme Apprends à peindre avec Adami ; on y trouverait des patrons de coloriage, on apprendrait les couleurs (il paraît que Kandinsky en (re)connaissait, à l’œil, 600 !). Est-ce cruel de dire que c’est du coloriage ? Peut-être. Mais si c’est vrai, ce ne l’est pas.

Ce qui a séduit, plutôt, rendu fous énamourés les “intellectuels” d’Adami, ce sont ses constantes et ronflantes références à la Culture. Rien que du bon, du beau, et du fort. Feuilletez le Catalogue (trouvable même sur l’Internet en cherchant bien) d’où j’ai extrait les citations, et c’est, de la part des écrivants (sic), une super-avalanche de name dropping. Que dirait-on “sur” Adami s’il n’y avait Benjamin, Faulkner, Œdipe, Heidegger, Rembrandt, bref, qui vous voulez ? On peut se le demander… Il est des œuvres qui ne semblent tenir que depuis le discours que l’on déblatère sur elles (Hito Steyerl p.ex., qui est aussi une très bonne parole-parole de son propre boulot); et il y a les œuvres qui ne semblent tenir que parce que leur auteur est très cultivé, le démontant sans cesse. Faites un dessin vaguement ressemblant, écrivez “Joyce” avec une calligraphie devenue police, et le tour est joué : Ça (aussi dans le sens du “ça” chez Groddeck) fait référence.

Mais une fois qu’on a laissé tomber tous les noms, comme on se dénude totalement, que reste-t-il ? Je ne dis pas que tout est à jeter chez Adami, je pointe ce que j’estime une historiciste surdétermination ; car, par exemple, telle image, me semble-t-il, parle encore :

De temps en temps, c’est-à-dire dans quelques œuvres, Adami réussit à chevaucher les propres limites qu’il s’impose, accordant alors au tableau une liberté. Cette espèce de Pan s’apprêtant à sacrifier un agneau (donc le Christ ?) me fascinait. Et j’aimais cette chevelure qui part en arrière, mais quel arrière ? Quelle est la nature de cette sorte de “mur” rouge ? Et on peut en dire autant de l’autre partie inférieure qui, coupant le bras gauche, le rend plus “chair” ? Et la morale de l’histoire ? Le paganisme s’apprête à tuer le christianisme ? Cela dit, Pan et Christ sont-ils contemporains ? Non. Mais les deux, à leur “manière”, sont bien des mythes.

J’aimais bien aussi cette reproduction :

Ce sphinx à casque colonial et visage humain, comme ça, recouvert d’une espèce de masque, mais alors dont fait partie le casque ? Et ce visage très masculin, pourtant, c’est une sphinge n’est-ce pas ? Et cet Œdipe à visage de pieuvre… Ensuite cet endroit improbable, à mi-chemin entre la grotte, un rivage, une arcade illuminée, l’anachronique luminaire, les parties des corps, tout cela, oui, c’est du bon. C’est mystérieux, ça donne à réfléchir, ça nous invite à nous demander de quoi il s’agit ; et puis après, on oublie le titre, et on regarde, donc, et le (familier) petit silence s’installe. Et si nous en sommes arrivés jusque là, c’est que c’est bon.

Léon Mychkine

écrivain, Docteur en Philosophie, chercheur indépendant, critique d’art, membre de l’AICA-France

Jetez six yeux sur Galeriemychkine.com !