« Art in America

september 1984

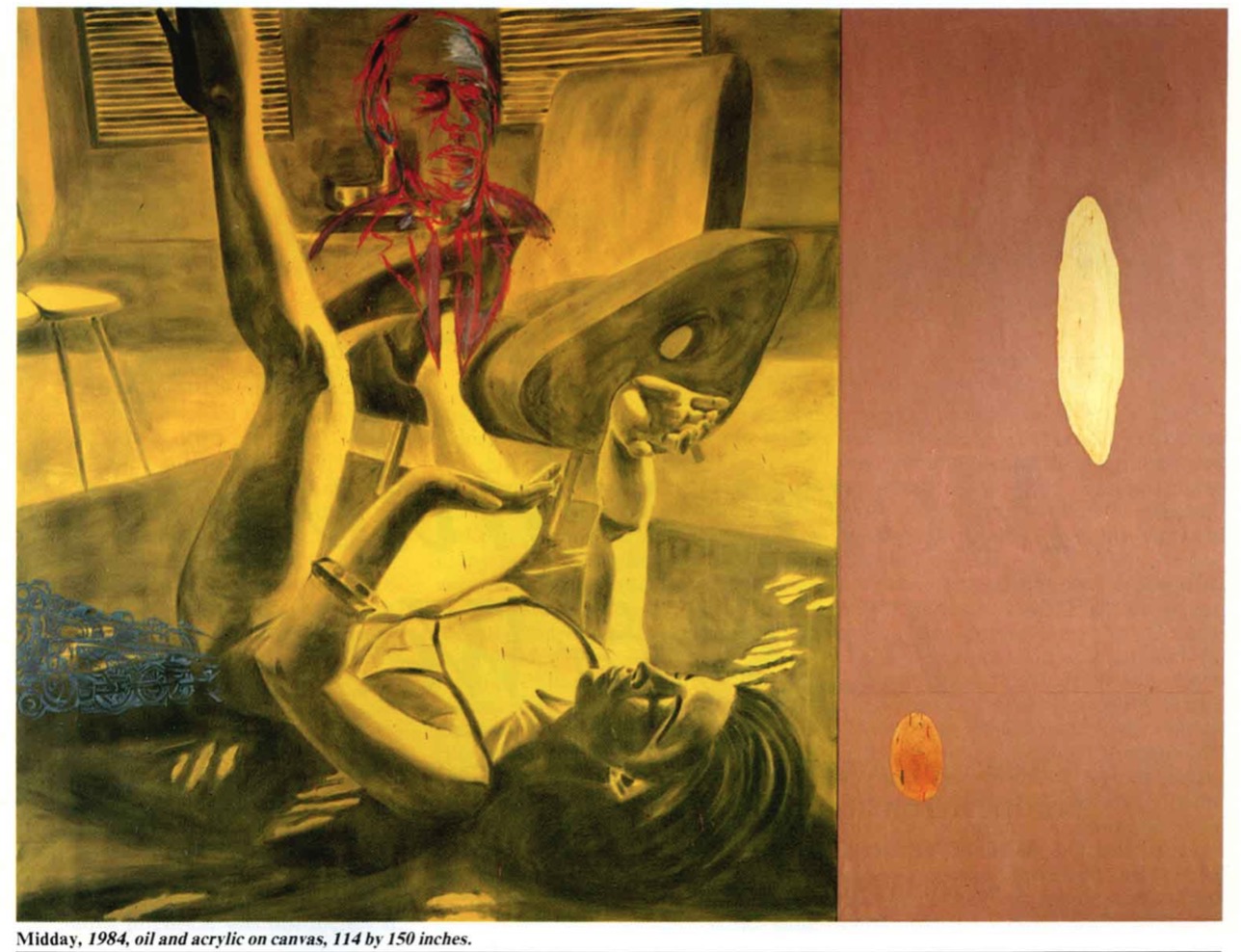

Le vrai Salle

Avec un éventail volontaire d’images modernistes, pop et porno, David Salle présente un mot provocateur où, selon l’auteur, la luxure se mêle à l’effroi, la sublimité à la dérision, l’adoration au mépris.

Être méprisé ne prouve rien. Même des artistes mineurs ont été méprisés. Mais un opprobre caractéristique salue l’apparition d’un artiste majeur, tel que David Salle. Des gens qui ne sont d’accord sur rien d’autre se sont unis pour détester le jeune peintre du Kansas. Pour la gauche, il est un renégat réactionnaire, traître à l’avant-garde “post-studio”. Pour la droite, il est une ignoble marchandise — le “pire” des nouveaux peintres, selon l’estimation sans détour de Hilton Kramer. La ligne intelligente en Europe le qualifie de plagiaire abject de Picabia et Polke. D’autres accusations portent sur le cynisme (ou la sentimentalité), la grossièreté (ou la stérilité mandarinale) et le sexisme. Les moins éloquents se contentent de murmures de “battage”. Au moins négativement, Salle a été quelque chose comme tout pour tout le monde, l’avatar de l’épouvantail de chacun. Des plaintes contradictoires caractérisent le début d’un art majeur. Un tel art insulte à la fois la nécessité et la liberté, en perturbant le donné et en réduisant en même temps la gamme de ce qui semble possible. Les conservateurs le détestent parce qu’il détruit les normes, les radicaux parce qu’il perturbe leurs plans. Les normes sont bientôt en carton-pâte une fois de plus, et de nouveaux points d’appui pour le levier de la subversion se présentent, mais le moment de pandémonium, où les efforts pour étouffer la nouveauté ne font qu’intensifier sa sensation, est d’autant plus délicieux qu’il est fugace. On peut même ressentir certaines inquiétudes lorsque le moment se termine, comme c’est sûrement le cas pour Salle avec le triomphe de sa récente exposition chez Castelli : onze grandes peintures et constructions de peintures, toutes extraordinaires et certaines meilleures que tout ce que l’artiste a fait auparavant.

L’exposition a été un grand succès, de la manière un peu inquiétante dont les expositions d’art peuvent l’être de nos jours : des foules, un bouche-à-oreille enivrant et des critiques formidables (notamment par Roberta Smith dans The Village Voice et par Sanford Schwartz dans The New Yorker). Après avoir été refroidi, peut-être, par les œuvres un peu fades et délicates de son exposition de l’année dernière à Mary Boone, le climat de l’opinion du monde de l’art au sujet de Salle (“le vrai post-moderne”, selon l’expression de Smith, et “un nouveau type de maître classique”, selon celle de Schwartz) devient distinctement estival. Le danger d’un moment comme celui-ci est qu’un artiste, ayant été mal compris, soit compris trop rapidement, et que les sentiments négatifs à son égard, ayant longtemps été exprimés avec ignorance et arrogance, soient poussés vers un silence maussade et intimidé, faisant basculer le discours d’un type de déséquilibre à un autre.

En fait, Salle a peu de chances immédiates de faire l’unanimité. Les aspects provocateurs, parfois choquants, de son art — sa perversité et sa volonté non émoussées —, le rendent tout sauf acceptable. Son utilisation omniprésente d’images de nus féminins, dont certains sont grossièrement sexuels (et sexuellement grossiers), est un point de controverse particulièrement durable, tout comme la question historique de l’art de savoir si Salle est un fossoyeur des traditions modernistes ou un ressusciteur de celles-ci. Il a été loué ou condamné comme étant les deux, et ce n’est pas un argument à écarter à la légère.

Garder un esprit ouvert — c’est-à-dire troublé —, sur Salle est plus qu’une exigence d’équité intellectuelle. C’est une reconnaissance de la nature ouverte et troublée de son art, le genre d’inconfort grinçant qu’il renouvelle dans chaque tableau. On peut conclure, comme je le fais, que dans ses meilleurs travaux, Salle atteint une sorte de résolution esthétique et poétique, mais cette résolution est importante précisément parce que ses matériaux sont récalcitrants et bouleversants.

Que voyons-nous lorsque nous regardons un Salle ? Des images. Tout ce qui se trouve dans ses tableaux — une bande de peinture abstraite ou un mot écrit en bloc, tout comme un nu ou une chaise Eames attachée —, a une préhistoire en tant que signe d’un genre, d’un style, d’un sentiment, d’une obsession ou d’un goût, aromatique (comme un pot-pourri) avec des connotations décomposées. Presque toujours, le sens d’un contexte original est si obscur, trivial ou épuisé qu’il est littéralement non-négligeable. Connaître les sources des images de Salle, que ce soit dans les vieux maîtres ou dans les vieux magazines, c’est ne rien savoir d’utile. Comme tout le monde peut le confirmer pour qui l’a tenté, saisir une signification spécifique dans les images de Salle est aussi frustrant que d’essayer de ramasser un plomb en portant des gants. Une telle frustration de nos manières normales de digérer les images est la base, le niveau psychique de base, de tout ce qui se passe dans notre expérience de l’art de Salle.

Beaucoup de choses peuvent se produire dans cette expérience, si elle est poursuivie de manière volontaire et attentive. (Les critiques de Salle pourraient être classés en fonction des étapes auxquelles ils quittent la participation à son travail, claquant la porte à une compréhension plus approfondie). L’interaction essentielle se situe entre les connotations résiduelles et les associations possibles de l’imagerie et son déploiement visuel, impliquant un enregistrement minutieux des différences entre petit et grand, dessiné et peint, grisaille et superposition, isolé et juxtaposé, gros plan et lointain, une couleur et une autre, et ainsi de suite. Influençant les images hypersensibles, chaque décision formelle dans le travail de Salle a une conséquence émotionnelle subtile mais palpable. Il change constamment de tons et de températures, comme quelqu’un qui manipulerait un amplificateur ou un thermostat, mais son appareil n’est pas aussi neutre. Il s’agit de la conscience du spectateur, de sa vie subjective et intérieure.

Il est possible, voire naturel, d’éprouver du ressentiment à l’égard de ces tentatives de manipulation, et je soupçonne qu’un sentiment d’autonomie outragée est à l’origine des réactions les plus véhémentes contre l’art de Salle. Cependant, l’indignation est rarement exprimée clairement. Il tend à être codé en termes de jugement rigide, comme le “sexisme” en réponse aux nus gynécologiques de Salle. D’innombrables références personnifiantes sont faites aux “femmes” de ses tableaux, comme si ces représentations dénaturées (représentations de représentations) étaient en quelque sorte indissociables des personnes de la vie quotidienne. Le fait est que Salle ne “peint pas plus les femmes” qu’Andy Warhol ne “peignait Marilyn Monroe” ou ne “peignait des boîtes de soupe”. Il évite le domaine public, il s’écarte du mode autobiographique de son autre influence majeure, Jasper Johns, mais dans les deux cas, le sujet/objet de l’art n’est pas une image de la réalité, mais la réalité particulière et équivoque d’une image. Pour Salle, cette réalité est omniprésente et diversement érotique, un monde de sexe dans l’œil et l’esprit : luxure et crainte, affection et solitude, adoration et mépris. La brutalité de certaines images de Salle est indéniable, mais il en va de même pour la tendresse, l’admiration et les tons impartiaux et scrutateurs d’autres images. Dans l’ensemble, les images féminines de Salle sont, au-delà d’un répertoire, une sorte de lexique, qui ne doit pas plus être apprécié ou rejeté de manière sélective qu’un dictionnaire ne doit être lu ou interdit parce qu’il contient des mots sales. En fait, la plus indécente des images féminines de Salle est digne lorsqu’on la compare à la plus aimable des images masculines qu’il dépeint lui-même : de démons cartoonesques, d’hideux, et d’idiots souvent caricaturés. Les objets, les matériaux et les styles artistiques ne sont pas non plus épargnés. Tous présentent des échelles glissantes d’effet et d’affect, de la quasi-sublimité à la dérision jacassante. De même, la valence émotionnelle n’est jamais précise. Pour compenser, en quelque sorte, l’importunité et la séduction de la réponse, Salle laisse une latitude indéfinie à l’interprétation. Il nous laisse seuls, mais seuls face à un objet strident et exacerbant. La lecture de ses tableaux doit — et c’est libérateur, je crois —, être personnelle à chaque spectateur, et personnelle dans un sens exceptionnellement plein, intense et illimité. L’œuvre de Salle est comme un texte conçu de telle sorte qu’il ne peut être lu autrement que de la manière recommandée par Paul Valery : “On ne lit bien que ce que l’on lit dans un but tout à fait personnel. Ce peut être pour acquérir quelque pouvoir. On peut le trouver dans la haine de l’auteur”. Quelle est la raison de votre visite en Allemagne ?, 1984, est un chef-d’œuvre à deux panneaux. Le plus grand panneau de toile, teinté d’orange, est dominé par l’image monumentale en grisaille d’un nu debout, penché et tourné vers l’extérieur entre ses jambes écartées — les jambes comme des colonnes massives, les seins comme des bombes. Ses cheveux tombent en cascade avec lyrisme ; son expression est hiératique, sans engagement. Chaque jambe est recouverte d’un dessin cartoonesque identique de Lee Harvey Oswald recevant la balle de Jack Ruby. Un lavis vert acide éclabousse Oswald, tandis qu’une tornade de peinture à la palette obscurcit le visage de l’autre. Le mot « FROMAGE », en lettres moulées, s’étend sur toute la toile. Le plus petit panneau est un contreplaqué recouvert en grande partie d’une feuille de plomb martelée sur un saxophone, qui apparaît en relief.

D’une manière générale, What is the Reason peut porter sur le pouvoir ou l’oppression. Il est certainement “puissant”, avec ses symétries brutales, ses images d’agression et son obscurité littérale, où l’on boit de la lumière. (Les six projecteurs installés sur l’œuvre à Castelli n’ont pas réussi à dissiper la noirceur Rothkovienne). D’un point de vue stylistique, elle suggère une synthèse élégante de l’expressionnisme abstrait, du pop et de l’esthétique Color-Field, violée par un contenu scabreux, comme un paquebot de croisière réquisitionné pour servir de navire de transport de troupes. J’ai ressenti, en sa présence, un sentiment de calamité indéterminée — qu’elle soit passée ou future, regrettée ou redoutée (ou les deux). “Fromage”? Vaguement osé dans son contexte, le mot prend une inflexion amusante mais inquiétante, maniaque, comme une obscénité gutturale menaçante.

Qu’est-ce que j’en retire ? Qu’est-ce que cela m’apporte ? Cela me donne le sentiment à peine croyable et reconnaissant d’être accompagné dans des recoins obscurs de moi-même, des lieux de désirs inchoatifs et de peurs intimes sans être exactement les miens. Un détachement ou une formalité étrange régit cette régression, comme celle d’un guide touristique en enfer : Par ici, vous observerez le Mémorial du Saxophone à la Joie Annulée, et là, un démon de poussière de la Violente Émotion de Quelqu’un. Comme vous le voyez, le Gizmo [i.e., le gadget] de Réplication de l’Assassin Assassiné fonctionne facilement. Elle ? Ne vous occupez pas d’elle, ou considérez-la comme, peut-être, le temps qu’il fait ici. (Vous pourriez même dire qu’elle vous met en scène, ou pas. C’est comme vous voulez. (Dites “fromage”, s’il vous plaît). L’artificialité de la communication dans l’œuvre de Salle — la qualité de guide touristique —, est déconcertante jusqu’à ce que l’on s’y habitue, car elle indique la priorité qu’il accorde à la volonté. Son sérieux même est volontaire, délibérément forcé — la délibération étant le terme opératif utilisé.

Il ne s’appuie pas sur un critère ou un autre d’“authenticité” dont la moindre possibilité rencontre, dans son art, un scepticisme abyssal (comme chez Johns ou Samuel Beckett). Il n’est pas hostile à la valeur transcendante — ce n’est pas un nihiliste —, mais il est définitivement indifférent, parce que son ambition d’artiste n’est pas fondée sur des valeurs transcendantes. Dandy jusqu’au bout des ongles, il ne se fiera qu’à l’empirique : la sexualité et d’autres ur-machins de subjectivité, tenus à l’écart de tout objet, et les écrous et boulons de la réponse esthétique.

La “technique” fait partie du sujet de Salle, dans un sens plus radical, plus capacitif et profondément ironique que la sérigraphie de Warhol, le coup de pinceau “sincère” de Johns, ou l’ingénierie formaliste de Frank Stella. Salle manie la peinture à merveille, par exemple sans qu’il n’y ait de manière “salléenne” de la manier. Il en va de même pour son dessin de plus en plus virtuose et sa couleur atroce. Les compétences, autant que les images et les styles, fonctionnent dans son œuvre comme un chœur de mannequins ventriloques, chacun disant son morceau manifestement faux mais captivant. Il n’y a presque rien de tel que David Salle l’artiste — ce qui a conduit tous les aspirants imitateurs à un échec cuisant. Il n’y a qu’un seul domaine dans lequel Salle semble directement expressif et doté de quelque chose de génial : la composition. Ce qui va où, et avec quoi, dans la construction d’un tableau est une question qu’il aborde manifestement avec une absorption totale, mais aussi dans cet esprit d’espièglerie sans lequel l’art est une erreur. Aucune conjonction dans un bon Salle n’est sans effet excitant, galvanique, ramifiant. Un exemple simple est l’halogénation, dans The Face in the Column, 1983, de la tête d’un nu en grisaille couché dans un lit avec le dessin superposé d’un nu assis sur une toilette. Une plaisanterie obscène est suggérée avec une telle force que l’on pourrait imaginer, au premier abord, que cela constitue la signification de l’image, mais on s’aperçoit rapidement — si l’on ne s’est pas déjà détourné avec dégoût —, qu’il n’y a pas d’“image” ici. Il y a deux images, totalement différentes à tous égards, sauf en ce qui concerne la femme : grisaille en vert foncé/dessin en blanc avec une fumée de violet, modelé/plat, monumental/dématérialisé, sombre/brutal, rêvant/“rêveur”. La composition est comme une poignée qui maintient la main sur un fil sous tension et qui est traversée par diverses secousses. La cohérence de la réponse s’effondre sous l’assaut — se reconstituant finalement, je pense, dans une identification avec l’imposant et ambigu nu dans le lit, dont l’“humeur” devient le centre de gravité poétique de l’image. La sensation finale, non résolue, ressemble pour moi à un bourdonnement hypnotique dans l’esprit, une vibration érotique sans âme et sans corps.

La façon dont l’art de Salle “se produit” dans la conscience des spectateurs, qui en quelque sorte le crée, le marque comme un héritier des esthétiques minimaliste et conceptuelle. Son exploit — semblable en cela à celui d’Anselm Kiefer, par ailleurs très différent —, a été de réinventer la peinture dans des termes fidèles aux implications rigoureuses de l’avant-garde de la fin des années 60, notamment sa définition de l’objet d’art en tant que phénomène plutôt qu’en tant qu’entité. Pas moins que la sculpture minimale, la peinture de Salle est franchement théâtrale, fonctionnant en temps réel par rapport au spectateur. On s’y confronte comme on le fait pour une performance, consciemment et avec un sens du risque — sans garantie que l’expérience qui s’ensuivra sera positive, mais seulement que l’on vivra une expérience d’une certaine nature. Le goût de l’aventure est un réquisit.

Considérez Salle dans son plus que spectaculaire et opératique B.A.M.F.V., 1983, une autre superproduction à deux panneaux. Sur le fond vert pâle et satiné du grand panneau se déploient des nus partiels esquissés avec des lignes jaunes et roses d’une rapidité suave, une peinture rose d’une brosse à dents dans une peinture, un accessoire en forme de jambe dans un grillage métallique incrusté de peinture verte, une petite tornade blanche sur laquelle est dessiné un couple amusant, la femme costumée en animal et l’homme portant peut-être une robe (Les Parents les Plus Embarrassants du Monde ?); et, dominant tout, la caricature au modelé et aux couleurs criardes d’un canard marin dépravé et ricanant. Le plus petit panneau est recouvert d’une épaisse couche de peinture blanche et d’esquisses de scènes de corrida, avec un minuscule tourbillon d’empâtement multicolore ; une petite toile vert irisé sur laquelle un nu en grisaille touche sa bouche est jointe (un geste qui suggère la “faim” en langage des signes et qui est répété sur l’autre panneau, ainsi que dans d’autres œuvres de l’exposition).

Aucun autre tableau de Salle n’a été aussi grisant ou “high-keyed” que B.A.M.F.V., évoquant (ou imposant) une conscience au fait [aware] jusqu’à la distraction, voire la panique. En faisant circuler la lumière, le tableau submerge l’œil comme son contenu submerge l’esprit : une surabondance qui, on le sent, s’ajouterait à quelque chose — peut-être quelque chose d’important —, si seulement le sensorium humain n’était pas si paresseux et fragile. L’ambiguïté consiste à savoir si la cruauté est subie par l’artiste et par le peintre. Les deux parties se sont entendues pour dire qu’il n’y avait pas de différence entre les deux spectateurs ou que le premier avait infligé au second. Cette oscillation — entre la compassion, peut-être, et la haine —, soulève les enjeux de l’impasse dynamique atteinte dans tout l’art de Salle : promesse de sens/frustration de même. Comme une horrible machine à broyer les sentiments [feelings] — comme l’âme ? —, B.A.M.F.V. tourne sans respiration ni fin.

En comparaison, Tennyson, 1983, est un tableau contemplatif calme et, bien qu’énigmatique, inhabituellement accessible — une pièce de théâtre de chambre —, bien qu’il y ait un parallèle possible et astucieux. Un nu sensuel, posé sur une plage (dans le style soft-core, “photographie-d’art” qu’affectionne Salle), habite un champ jaune-brun âcre, infléchi par des taches rouges et bleu-vert d’un coup de pinceau à la Clyfford Still et, encadrant le titre en lettres capitales, ce qui semble être des taches d’eau, dont l’effet est inexprimablement méchant. Une oreille sculptée dans un bloc de bois est fixée sur la toile. Je pense que l’oreille est un rébus, et qu’elle dit “Écoute !”. À quoi ? Les deux premières lettres “TENNYSON” sont remplies de couleurs. Dites-les : “T-E” tee-hee, un mugissement. Un rire sur qui ? Cela me rappelle le canard sale de B.A.M.F.V. et je me sens proche du cœur de quelque chose, une chimie brûlante de honte et de joie — une gestalt adolescente douloureuse, peut-être. Le canard est-il un autoportrait ? Est-ce un ricanement de la Voix du Maître ?

Ce sont des questions sans réponses simples, et hors de propos, en sus, face à l’ultime signification artistique de l’œuvre de Salle. Mais il y a des moments dans l’appréhension de son art — comme celui de tous les grands artistes, qui se cachent invariablement dans les réceptacles de leur œuvre —, où se produit une sensation étonnante de se sentir à propos de tout, à propos de la vie, avec l’art d’un autre. Je soutiens que cette expérience n’est jamais agréable, mais c’est peut-être ce qui donne à l’art majeur son utilité particulière : un modèle particulier de subjectivité largement expérimenté, et une initiation reliant les individus toujours plus profondément. En tant qu’attitude, ce modèle [pattern] n’a pas besoin d’être — et, la réalité étant ce qu’elle est, ne sera peut-être jamais honnêtement —, admirable. Cela n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est toujours et uniquement le réel.

Auteur : Peter Schjeldahl est un poète et critique qui vit à New York.

»

Traduit par Léon Mychkine,

écrivain, Docteur en philosophie, chercheur indépendant, critique d’art, membre de l’AICA France

![]()

Soutenez Article via PayPal !

Newsletter