Jeffrey Blondes est un artiste hors-norme. Bien entendu, le lecteur pourrait se dire : Mais quel artiste ne serait pas hors-norme ? Oui, pour être artiste, il faut n’être pas comme tout le monde, certes. Mais, pour ceux qui ont bien lu l’entretien, nous avons ici un artiste qui, au départ, est peintre. Sa production se vent bien. Il aurait très bien pu continuer à peindre et à vendre des tableaux, sans souci. Mais un jour, et certainement avec l’aide de sa compagne, qu’il appelle sa muse, Blondes se rend compte qu’il doit passer à autre chose. Il va filmer. Voilà qu’il s’engage dans une toute nouvelle discipline, une toute nouvelle ascèse, qui va lui demander une patience et un temps infinis. Mais, quand on est artiste, on ne compte pas son temps, sinon, on ne devient jamais artiste (et encore…). Jeffrey Blondes se met à filmer la nature. Reproduisant le geste du peintre, il se met face à un paysage, et il filme. Ce paysage peut consister tout autant en un panorama qu’en un bourgeon qui attend les premiers rais du soleil. Dans son film Étang de Pezières IV, Blondes zoome sur des bougeons, avant, arrière. Ce qui l’intéresse, dans ce film, c’est le mouvement non seulement du temps (de l’aube au crépuscule), mais aussi le mouvement de la caméra dans le temps, c’est-à-dire, pour reprendre Deleuze (voir ici), l’image-mouvement dans l’image-temps. Qu’est-ce à dire ? L’image-mouvement, c’est le mouvement de la caméra. Ici, dans ce film, Blondes fait jouer le B.A-BA du mouvement de caméra. N’importe qui, avec une caméra peut faire un zoom avant/arrière. Oui. Sauf que Blondes est un sorcier. Partant de ce geste de caméra simplissime, il s’arrange pour que nous ne puissions pas voir l’image-mouvement, cependant que la caméra zoome et dézoome, mais tout cela très lentement ; nous rentrons dans l’image, et nous voici nez-à-nez avec le bourgeon sans nous en être rendus-compte ! C’est-à-dire que Blondes fait que le temps l’emporte sur le mouvement. Le zoom, généralement, est un mouvement assez rapide, si bien que nous sommes habitués à ce que le temps y soit à peine compté ; on le remarque comme un geste que nous produirions, ou comme un geste de machine : nous sommes déjà sur l’objet grossi. Procédant à l’inverse, Blondes distend considérablement ce temps au point de dissoudre le mouvement dans le temps ; il est totalement disséqué. Mais pas le Temps. Autrement dit, et en quelque sorte, Blondes invente une nouvelle manière de filmer le mouvement dans le temps. On pourrait presque dire que Blondes film l’expansion de l’espace dans le temps. On sait que, aux confins de l’univers, de l’espace-temps se crée en permanence, c’est l’expansion universelle. Mais, pour qu’il y ait du temps, il faut de l’espace, et, dès qu’il y a de l’espace, il y a du temps. On peut supposer que l’espace est premier, et que le temps est secondaire.

Jeffrey Blondes, « Étang de Pezières IV”, film en boucle de 48h, temps réel, 2018. Courtesy de l’artiste.

Mais, de la même manière qu’il dissout le mouvement, en quelque sorte, puisque nous ne le sentons pas, Blondes concatène le temps ; il nous donne à vivre et à voir un temps fictif dans certaines de ses productions, telles qu’à Chaumont-sur-Loire. Comment réduire un an en douze minutes ? Cela paraît… impossible, improbable. Mais, j’ai écrit le mot fictif ; et bien entendu que l’on ne peut pas compresser un an en douze minutes. Ce que fait Blondes, c’est qu’il filme deux heures le matin, pendant, six mois, et deux heures le soir, pendant six mois. Et puis, il comprime l’heure en minute (si j’ai bien compris, parce qu’il s’agit de calculs et de chiffres, et je suis très sous-développé en ces matières…). Bon, le lecteur peut vérifier par lui-même, avec la Partie II de l’Entretien, à l’aide des “Légendes augmentées”. Moi, j’avoue que je n’y comprends pas grand’chose. Ce que je comprends, en revanche, c’est que Blondes restitue un an en douze minutes. Et ça, ce n’est pas possible. Nous voyons des heures réduites, pas des journées. Bien sûr, la vision des fondus enchaînés aubes/crépuscules donne l’image d’un jour accéléré. Et là est le paradoxe blondessien : il accélère le temps, en fait. Sauf que nous avons un sentiment de lenteur… Après le casse-tête chinois, le casse-tête Blondes ! (on prononce “Blonedesse”) : comment peut-on accélérer le temps en le réduisant ? Certainement que si Blondes filmait le trafic automobile, ça ne fonctionnerait pas de la même manière. Mais Blondes filme la Nature. Or je crois que la Nature est lente. Comme il le dit, personne ne reste longtemps devant un paysage, parce qu’a priori, il ne s’y passe rien. Mais Blondes vient prendre le temps de filmer tel ou tel paysage, pour montrer qu’il se passe quelque chose (pour preuve, les très amusantes anecdotes du poisson, du tracteur, ou encore du chien — voir Entretien P.1). Les gens sont frustrés de ne pas avoir vu ce que d’autres ont vu, quand bien même il s’agit de quelque chose d’aussi insignifiant qu’un poisson sautant hors de l’eau. Sauf que, dans la temporalité instaurée par Blondes, ça n’est plus insignifiant, c’est un événement. On s’attend à voir quelque chose, et s’il s’agit d’un poisson bondissant, soit ! Et ce que raconte Blondes nous est arrivés à tous les trois, lui, Sandrine M. et moi-même, durant les deux heures que nous sommes restés dans la salle : Il a vu soudain quelque chose que nous n’avons pas vu, et inversement. Et tandis qu’il suivait des oiseaux sortant du cadre sur le grand écran, et qu’il s’attendait à les voir entrer dans l’autre film vertical format tableau sur le mur de gauche, nous les avons vus entrer dans le tableau, et pas lui ! C’est pour dire à quel point il se passe des choses que l’on ne voit pas, même quand on s’y attend ! Ce que je veux préciser ici, c’est que le temps que Blondes bouge sa tête de droite à gauche, supposant ce mouvement concomitant avec celui des oiseaux, quelque part dans l’espace-temps entre le grand écran et l’écran vertical, il a raté leur entrée. Même Blondes se laisse prendre et capter dans une temporalité qui, de facto, instaure sa propre réalité. Si ce n’est pas de l’art, je ne sais pas ce que c’est. De fait, Blondes produit des pièges artistiques. On s’y laisse prendre.

Ensuite, ce que je trouve tout à fait stupéfiant, c’est le retour vers la peinture, à travers la juxtaposition des images floutées ou abstractisées (sur écran numérique) ; retour qui s’explique par le fait que Blondes est d’abord un peintre, et par ses phrases extraordinaires : « Et je peignais comme un texte. Je peignais mon temps passé, qui attirait mon attention. Donc, on pourrait lire le tableau comme un passage du temps, dans la Nature, avec les couleurs, l’une après l’autre. Et on pourrait aussi prendre du recul, et dire, “ça, c’est un ensemble de couleurs vécues pendant deux heures dans un paysage”.» Blondes a d’abord peint matériellement les touches du réel sur sa toile. Il n’a pas décomposé sa toile depuis la représentation picturale jusqu’à l’abstraction — comme l’avait fait en son temps Theo van Doesburg, avec ses Studies (1910). On sait que van Doesburg a commencé par peindre un tableau “réaliste”, pour, sept tableaux plus tard, parvenir à des carrés et des rectangles de couleur (Yves-Alain Bois pense que van Doesburg a commencé par le dernier pour remonter au premier. Humblement, je pense le contraire). Donc, Blondes, face au paysage, ne procède pas comme van Doesburg face au portrait : il ne décompose pas depuis le “réalisme” vers l’abstrait ; il pose directement des touches de couleur sur la toile, telles qu’ils les voit dans le monde réel, ce qui est tout à fait extraordinaire en tant que geste de peintre. D’aucuns pourraient persifler : mais pourquoi s’embêtait-il à aller dehors pour finalement faire un tableau abstrait ? Réponse : Mais ce n’est pas un tableau abstrait ! Blondes fait l’expérience du réel comme son corps en fait l’expérience : c’est tout l’être-Blondes qui est dans le réel, et sa réalité d’artiste lui fait transcrire le monde naturel dans lequel il oublie même sa présence (il raconte que, pour filmer des bourgeons à l’aube, il sera resté trois heures, en cuissardes, dans l’eau de mars, immobile !). Les touches qu’il appose sur la toile représentent les couleurs qu’il voit dans le monde réel, donc rien d’abstrait ici. Cependant, dans un de ses tableaux, il va bien falloir qu’il réinjecte du temps, et ce sont les tableaux numériques, dont les rectangles changent (grille optique linéraire, ici), tel un jeu chromatique.

Enfin, je voudrais terminer sur une note un peu plus grave. Vers la fin de l’entretien (Partie II), tout à coup, Blondes confie qu’il à hâte que tout cela soit fini : ‘I just can’t wait for all of this to be over’ ; expression idiosyncrasique que l’on pourrait traduire par :« J’ai trop hâte que tout cela soit terminé ». Autrement dit, on a l’impression que Blondes à hâte de mourir pour être débarrassé. Mais débarrassé de quoi ? De la création. Blondes est fasciné par le monde naturel, et il aura passé des années de sa vie à le capturer par divers moyens. Mais, dans le même temps, il semble du coup aliéné au fait-créateur ; il ne peut pas faire autrement que de vivre pour créer. La plupart des artistes sont aliénés à leur œuvre, à ce que Hannah Arendt appelait leur ouvrage, ouvrage qui est à recommencer chaque jour, et chaque semaine, et chaque mois, etc. C’est un sujet assez tabou, mais dont on ne traite quasiment que sur le mode : comme c’est merveilleux d’avoir une vie d’artiste ! Mais pour l’artiste, ou l’écrivain, cela peut être, oui, un véritable joug. Bien sûr, on éprouve du plaisir à créer, à chercher, à tenter de ; mais il s’agit bien aussi d’une sorte de torture à vie : on ne peut rien faire d’autre. En 2102, le grand écrivain nord-américain Philip Roth a accordé un entretien dans lequel il révélait la souffrance que cela avait représenté que d’être toute sa vie écrivain, toute sa vie dépendant totalement de cette nécessité d’écrire ; de ne pas pouvoir tergiverser, de ne pas pouvoir faire autrement. Et c’était un aveu assez sidérant ; parce que Roth est célèbre dans le monde entier, c’est un auteur éminemment respecté. Et tout à coup on se retrouvait face à un homme prisonnier, sans libre-arbitre, obligé d’obéir à Melpomène, muse de la tragédie. Parce que oui, souvent, on se dit, face à un grand artiste, un grand écrivain : « Quelle chance il a !». Oui, créer est une chance, mais c’est aussi une sorte de con-damnation à vie. Et voilà pourquoi l’art est une chose sérieuse.

PS. L’entretien original de Roth est ici, la version française, écourtée, ici. Cette dernière n’explicite pas l’expression qu’utilise Roth pour exprimer ce qu’il a ressenti être pendant 50 ans d’écriture : un esclave. Ajoutons qu’une des raisons pour lesquelles Roth a arrêté d’écrire est que la magie n’opérait plus. Tout à coup, ce que l’on écrit n’a plus aucun intérêt. Quelque chose est mort. C’est aussi comme cela que l’on se débarrasse de son art. Mais on ne décide pas quand.

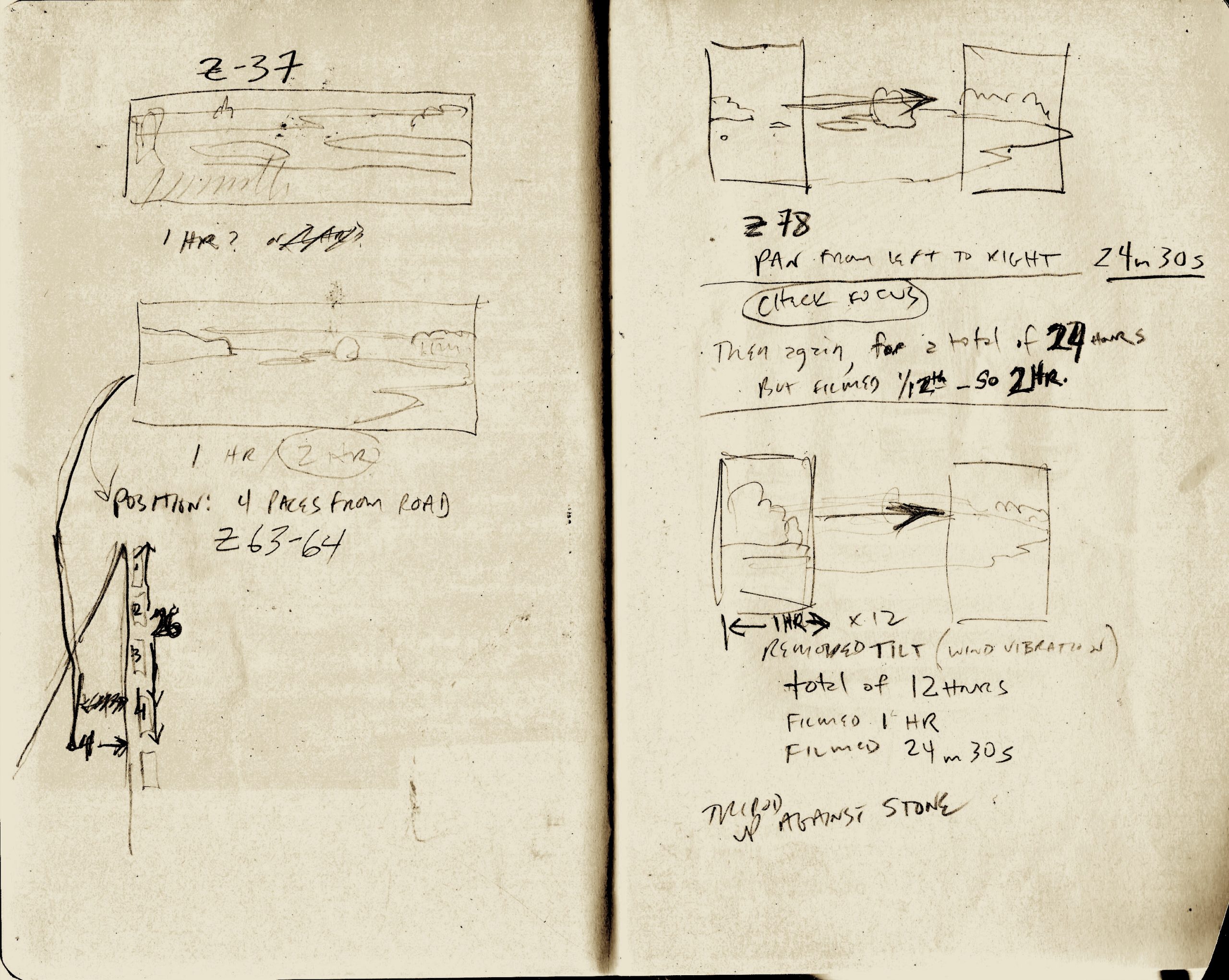

En Une : Jeffrey Blondes, document de travail et de repérage fourni par l’artiste.

Léon Mychkine